시골장터에서 사온 미선나무 묘목을 화단에 심었더니 이른 봄 밥풀 같은 꽃을 피우더란다. 꽃구경을 하자니 어린 시절 헐레벌떡 밥을 먹노라면 입가에 붙던 하얀 그 밥풀이 떠올라 절로 웃음이 지어졌단다. 때마침 유치원에서 돌아올 네 살배기 어린 딸을 기다리는 따사롭고 게으른 오후였을 것이다.

이 부드러운 시간을 만끽하자니 마음 한 구석을 저리게 만드는 아픈 공간이 떠올랐다. 언젠가 스쳐들었던 외신, 팔레스타인의 한 소년이 이스라엘 장벽을 향해 돌을 던졌더니 그걸 본 이스라엘 군인들이 총을 난사해 소년이 처참하게 죽어갔다는….

꽃에서 눈을 거두고 인터넷을 뒤져 그 비극의 시간을 되짚어보았다. 그리고 팔레스타인 소년, ‘사미르 아와드’ 의 이름을 호명했다. 1월1일 농민신문이 발표한 23회 신춘문예 당선작, 이성배 시인의 <부드러운 시간을 어느 곳에 쓰면 좋을까>는 그렇게 탄생했다.

“날이 가물어 고추가 타들어가는 밭에 망연자실 서있는 농부의 모습을 발견합니다. 사람들은 안타까워하면서도 날씨만 탓합니다. 하지만 사회 관계망을 통해서 서로서로 먼지를 털고 닦아줄 수 있는 부분은 없을까요? 그런 마음을 간직했다가 시로 씁니다. 세상의 말초적인 부분부터 부드러워지기를 바라는 마음으로요.”

이토록 섬세한 마음을 지닌 이는 뜻밖에도 마흔일곱이나 나이를 먹은 경찰관이다. 다행히도 파출소 근무를 좋아한다는 그는 촌로들을 순찰차에 태워주고 함께 사진 찍기도 즐긴다.

그의 당선소감 첫 머리도 “순찰하다가 다리 불편한 노인들을 순찰차에 태워드리면 노인들은 가장 순한 말로 ‘복 받을 것’이라 했다. 이십년 가까이 묵은 말도 있었는데 이 말이 사실이라니…. 말의 무게와 울림은 새삼 경이롭다”로 시작한다.

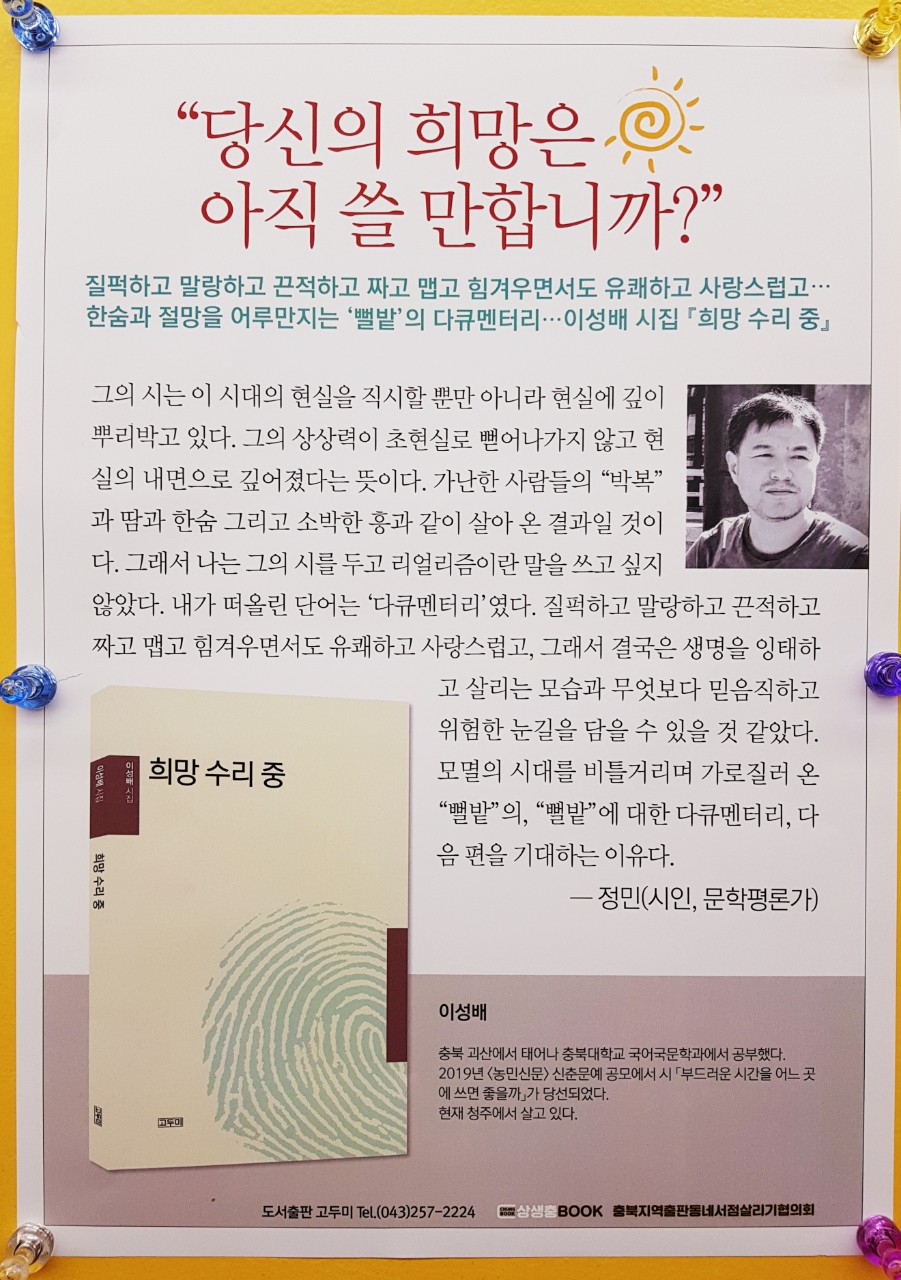

충북 괴산이 고향인 이성배 시인은 충북대 국어국문과 91학번이다. 고등학교 때까지 시 한 줄 써 본 적도 없었다는 그가 국문과에 간 것은 거기에 ‘괴짜들’이 많을 것 같아서였단다. 세상이 막연히 두려웠으므로 인생에 대해 고민을 많이 해 본 사람들을 만나서 한 수 배우려고 했다니 그 역시 괴짜였던 셈이다.

1999년 순경으로 경찰에 입문한 그의 초임 발령지는 음성이었고 경위가 된 지금까지도 음성을 떠나지 않았다. “떠날 이유는 또 뭐가 있느냐”고 그가 반문한다.

지금까지 시인이라고 불러준 사람도 없었고 아직도 시인이라는 호칭이 어색하지만 그는 경찰관으로 살면서도 꾸준히 시를 써왔다. 그러다가 대학시절의 치열했던 합평회가 그리워졌단다.

“혼자 쓰다 보니 내가 쓰는 이게 시인지 시가 아닌지도 궁금해졌어요. 그래서 몇 년 전부터 시창작 모임에도 두 학기 나가보고 신춘문예에도 시를 내보고 싶어졌어요. 당선은 아니더라도 최종심에 올라가면 두세 줄 평가를 들어볼 수 있잖아요. 그래서 2년째 투고를 했던 건데 덜컥 당선이 됐습니다.”

그를 당선작으로 뽑은 심사위원은 곽재구, 문태준 시인이다. 두 심사위원은 “당선작은 시상이 협소하지 않았고 두루 넓었다. 이 시는 세계가 전쟁과 폭력과 가난의 고통 속에 있는데, 내가 지금 갖고 있는 이 평화로운 시간이 어떤 의미인지를 아프게 질문한다. 세계의 아픔을 외면하지 않는, 사회적 주제와 연결되는 이러한 시의 창작은 타인의 고통에 점점 더 무감해지는 우리 시대에 매우 중요한 의미가 있다”고 평했다.

이성배 시인은 지난달 20일 도서출판 고두미에서 마침 첫 시집 <희망 수리 중>을 냈다. 시집 출간이 먼저라 이 시집에는 당선작 <부드러운 시간을…>이 수록되지 않았다. 따라서 당선작 전문을 기사에 싣는다. ‘당선작은 기사에서, 시집은 서점에서’ 만나보시라.

<부드러운 시간을 어느 곳에 쓰면 좋을까>

미선나무 가지마다 밥알 같은 꽃들이 총상꽃차례*로 수북하다.

이 부드러운 시간을 어느 곳에 쓰면 좋을까.

십여 년 전 겨울, 팔레스타인 가자지구에 무차별 폭격이 있을 때

나는 군고구마를 사 들고 눈 오는 거리를 걸었지 싶다.

재빨리 움직이지 못하는 아이들과 그 어머니들은 사락사락 죽어갔다.

하굣길에 장벽 쪽으로 돌을 던진 팔레스타인 소년 사미르 아와드가 이스라엘

군인들의 총격으로 현장에서 즉사한 2013년 1월,

나는 따뜻한 거실에서 유치원에서 돌아올 네 살배기 딸을 기다리고 있었을 것이다.

총상꽃차례 같은 폭탄 다발을 투하하는 인간적인, 그 인간적인 인류에

엉뚱하게 우리 집 마당에 던져진 밥다발을 두고

고슬고슬한 밥알에 어머니 젖가슴 냄새 비릿하게 스며있는

이 질기지 않은 의미를 어찌하면 좋을까.

햇볕 좋은 마당에 과분한 꽃

장벽 아래 양지바른 팔레스타인의 언덕에

시리아와 아프가니스탄의 폐허 사이에 수북수북 피어

덤불 사이를 뛰노는 아이들 얼굴에 밥알이 하얗게 붙는다면

꽃 하나가 그럴 수 있다면.

*총상꽃차례: 꽃이 촘촘히 피는 형태의 하나